1993年6月24日早晨,耶鲁大学教授David Gelernter刚刚结束假期返回校园,来到计算机科学系五楼的办公室,手里拿着一堆还未开封的邮件。其中一个书形包裹被塑料拉链袋密封,初以为是一份博士生提交的论文。当他打开拉链时,刺鼻的白烟冒出,紧接着出现的是他后来描述的“巨大闪光”。他并没有听到任何爆炸声。但碎片四溅,击中了他的眼睛、手和躯干,还有周围的钢制文件柜。爆炸引发的火势激活了天花板的洒水系统,开始浸湿他的书籍和文件。

Gelernter在回忆录中写道,他被炸得飞起。[1]他成为了连环杀手“邮件炸弹客”的第14个受害者,当时此人仍然在逃。从1978年到1995年,Theodore John Kaczynski由于反对现代技术生活并企图重返原始生活,发动了一连串邮件炸弹袭击,造成3人死亡,23人受伤。Gelernter的肺和其他内脏受损,右眼失明,右手几乎全毁,尽管如此,他最终幸存了下来。

大约两年后,Kaczynski又给Gelernter发了一封信,这次没有炸弹——只是一条打字机打印的信息。Kaczynski在信中解释,那次攻击是Gelernter最近出版的一本书《镜像世界》(Mirror Worlds)引起的。

1991年该书首次出版时,只有略超1%的美国人使用互联网。但Gelernter声称,计算技术即将彻底革新地球生活。“这本书描述了一个即将到来的事件,”他在书的开头写道,“你将透过电脑屏幕看到现实。你的生活中的某些部分——你所在的小镇、你工作的公司、你的学校系统、市立医院——将以清晰的彩色图像呈现,虽抽象却能辨认,微妙地在千百个地方动态变化。”

本质上,Gelernter相信生活的方方面面在不久后都可以在一个平行的数字模拟中建模。我们生活中发生的一切将被追踪和监控,并“通过电缆不断流入的新数据流”输入软件,创造出一个高保真度的、实时的数字世界表征,展现世界所有动态、群集和感官特质。像是Mark Zuckerberg的元宇宙,但在强度和真实感上更进一步:我们的世界,我们的真实生活,全部数字化。你可以像孩子玩玩具屋一样,查看、摆弄、体验并与这个镜像世界互动,它就像是现实的一个控制面板。

这些被Gelernter描述为“高科技巫毒娃娃”的东西,“将开启人类与人造世界关系的新纪元。它们永远地改变了这种关系。”他认为,这项技术不仅可以监控全球正在发生的事情,还能预测可能发生的事情——镜像世界可以运行无数可能的未来事件模拟。我们可以为任何结果、任何未来做好准备,因为我们将知道即将发生什么。

镜像世界假想:从理论到实践

2007年,Technology Review评价《镜像世界》为“计算机科学中最具影响力的书籍之一”,虚拟现实的创始人之一Jaron Lanier曾赞扬Gelernter是“计算机科学界的瑰宝”。[2]Christopher Lehmann-Haupt曾在《纽约时报》上撰文称,“这本书阐述了哈姆雷特的梦想如何实现:‘即使我被关在果壳之中,仍然自以为是无限空间之王。’”[3]

Gelernter曾预言,在他的书发布后的十年内,镜像世界可能会变为现实。然而,这一梦想最终并未实现,因为这一梦想超出了当时的技术能力。随着时间的推移,这股热情也逐渐消退了。

科幻界有个说法叫“蒸汽机时代”:很多人在同一时间不约而同地想到相同的点子。这来源于 Charles Fort在1931年的小说《瞧!》(Lo!)中的一行字:“正如树木无法知道如何开花,直到花开的季节到来;社会也无法发现蒸汽机的用处,直到蒸汽机的时代来临。”[4]

在2000年代中期,制造专家Michael Grieves开始思考如何提高工厂的效率。他认为,与其让管理者自上而下监督工厂车间,不如创建一个精确的虚拟复制品,模拟每一个角落、缝隙、机器、叉车和工人,管理者可以在电脑屏幕上进行分析。从实体工厂到虚拟工厂的传感器和摄像头网络提供了一个数据流,实时地展示了其实体对应物的每一次变化。工厂内的任何变化都能瞬间在虚拟模型中反映出来,物理和虚拟在Jean Baudrillard所说的“沟通的狂喜”中紧密连接。

这将赋予工厂管理者何等的力量!他们或许希望检验对某条生产线的改动将如何影响整个工厂的运营。通过运行模拟,观察可能的结果。如果出现问题,还可以通过回放找出问题所在。管理者甚至无需亲临现场——他们完全可以在某个风景如画的岛屿上的海滩别墅中进行远程管理。

Grieves和一位长期在考虑类似理念的NASA 研究员John Vickers在2014年提出了“数字孪生”(digital twin)的概念。“不仅是管理者,与工厂生产相关的所有人都可以拥有这样的虚拟窗口,不仅仅可以观察一个工厂,而可以观察全球所有的工厂。”他在文中表述。[5]

过去十年中,随着人工智能、物联网、机器学习及传感技术的进步,数字孪生的概念逐渐成为现实。宝马在巴伐利亚创建了一个生产工厂的数字孪生。[6]波音公司正在利用数字孪生技术设计飞机。[7]世界经济论坛赞誉数字孪生为“第四次工业革命”中的关键技术。[8]IBM、英伟达、亚马逊和微软等科技巨头已在为汽车、能源及基础设施领域提供数字孪生技术。

正如销售宣传所述,物理世界的低效,能在虚拟世界得到解决,之后反馈至现实世界。在虚拟风洞中测试虚拟飞机,在虚拟道路上行驶虚拟轮胎。最近,微软在Wired上的广告中声称:“风险已消除”,“问题可在发生前得到解决”。

突然之间,如Dirk Helbing和Javier Argota Sánchez-Vaquerizo在2022年的论文所述,“创建所有事物的数字孪生成了一个有吸引力的想法”。[9]汽车、火车、轮船、建筑、机场、农场、发电厂、油田及整个供应链都被孪生为由数据构成的高保真镜像。人们也尝试对海滩、森林、苹果园、番茄植物、武器和战区进行孪生。随着海滩的侵蚀、森林的生长和炸弹的爆炸,这些数字孪生也将被技术人员密切监控,以寻找改善现实世界的方法。

新加坡是第一个开始数字孪生过程的城市,部署了装备有激光的飞机、无人机和汽车来自上而下全面扫描这个城市,并结合尽可能多的气候、人口及活动数据。这个数字孪生将被政府用于模拟建筑项目、洪水和极端高温的影响、大规模紧急事件等。城市还计划扩展数字孪生到地下,绘制庞大的地下基础设施网络。[10]图瓦卢(Tuvalu)——一个位于太平洋的低洼岛屿国家——也开始尝试数字孪生,希望至少在虚拟现实中保留那些可能随着海平面上升,很快在物理现实中完全消失的东西。[11]

你的国家或城市也可能正在进行数字孪生项目。在YouTube上,无数穿着得体、热情洋溢的专家通过演讲分享他们的见解,他们的幻灯片中常常展示着物理对象被转化为发光几何网格的插图,让人不由联想到原版Tron电影的场景。而在TED演讲中,你也会看到诸如“数字孪生如何帮助我们预测未来”、“数字孪生:迈向下一代虚拟世界”等主题。

然而,怀疑者可能会感受到炒作列车的轰鸣,并对一个旨在将已存在事物制作成幽灵复制品的新兴数十亿美元产业感到不快。人们不禁要问:这些数字孪生的精确度能达到何种程度?它们服务于谁?庞大的计算需求会对环境造成什么影响?我们真的希望将更多生活和共享的公共资源上传到少数技术资本家控制的数字领域中吗?

数字孪生技术还处于发展初期,许多相关项目也多多少少不够完整。但这一切似乎只是时间问题。我们自己及我们的世界的数字镜像正吸引我们前进。数字孪生已经开始在多个学术领域和专业领域改变人们的思维方式。不仅仅是物体、场所和过程,它们还被用于生命实体和有机体。当数字孪生开始被用来拯救生命时,事情开始变得有些超乎想象。事实上,一些最先进且可能改变生活的科研项目正来源于医疗保健领域,这些项目的研究人员正努力创造出你的数字孪生。

人体数字孪生:个体化的医疗手段

在巴塞罗那西郊,一个种植着橙树和柏树的公园旁,有一个建于二十世纪40年代的粉红砂岩天主教小堂。1970年代不再使用后,这座小堂最终被废弃并捐赠给了城市。然而,进入2000年初,巴塞罗那超级计算中心(BSC)选择了这一地点,建造了世界上最强大的超级计算机之一。

这台超级计算机名为MareNostrum,拉丁语意为“我们的海”,于2004年启动,每秒执行超过42万亿次计算。每隔几年进行一次升级,目前的版本MareNostrum 4每秒能处理大约11千万亿次计算。它的应用范围广泛,从探索恒星爆炸的复杂数学计算,到绘制海洋洋流图,开发艾滋病疫苗,提供复杂的气候预测,乃至预测肺部有害尘埃的流动。因其卓越的贡献,它被誉为“西班牙的大脑”。

随着时间的推移,这台计算机的体积像温室中挤压窗户的植物一样不断扩张,已逐渐超出了小堂的容纳能力:MareNostrum 5近在咫尺。在最后的测试阶段,它将能在一小时内完成当前机器一年的计算量。

最近,MareNostrum的宝贵时间被用于创建数字孪生。2018年,来自BSC的一群科学家成立了名为ELEM Biotech的衍生公司。该公司自称为“虚拟人类工厂”,其终极使命是创造可以用于医疗实验的高级数字人类。如ELEM的联合创始人、计算科学家Mariano Vázquez所述,数字人类基于数学模型,这一切都是计算机代码。

“我在一本非常优秀的书中读到了一句话,我非常喜欢:‘我们在寻找现实的数学根源,’” Vázquez 说道。“我们用这种方法研究天气、超新星、星系形成和火山活动。为什么不能用它来研究人类呢?”

一月的某一天,我乘坐火车前往位于BSC大楼的Vázquez办公室,这座建筑酷似一个巨大的互联网路由器,通过一条高架走道与旁边的小教堂相连。走道的设计巧妙地营造出一种视觉错觉,使人感觉路径逐渐变得更窄更小。穿过一扇厚重的安全门,我们进入了教堂。这里的石拱顶和彩色玻璃窗上的发光天使正在阅读卷轴,与BSC的白色墙壁、天花板和混凝土柱形成鲜明的对比。

在唱诗班的高层,我们俯瞰MareNostrum,它置于半篮球场大小的玻璃与钢铁结构的房间中,内部闪烁着白色的光芒。房间内整齐排列着庞大的黑色方块,上面绿色的灯光闪烁,营造出一种生动的氛围。超过4000条的黄色、红色、绿色、蓝色和水蓝色厚电缆在机架间穿梭,延伸至地面。“一切都井然有序,干净且完美,”Vázquez评价道。“整洁是非常重要的。”

Vázquez年近六旬,身着蓝色连帽衫和棕褐色裤子,手臂下夹着一个印有卡通猫图案的笔记本电脑。他用流利而充满热情的英语交流,即便是在讨论他自己心脏未来可能的模拟——25至30年后可能出现的老年疾病——时,他的语气也是如此。“我希望不会这样。”他笑着说。

Vázquez在布宜诺斯艾利斯出生并长大,他在航空工程领域崭露头角,发表了从超音速飞机到云层形成,再到鲸鱼周围水流的研究。进入21世纪中叶,他开始越来越关注生物医学。“方程式只是自然现象的一种描述方式,”他说道。“空气是流体,血液也是,因此模拟飞机周围空气的方程式,也可以用来模拟人体内的血液。”

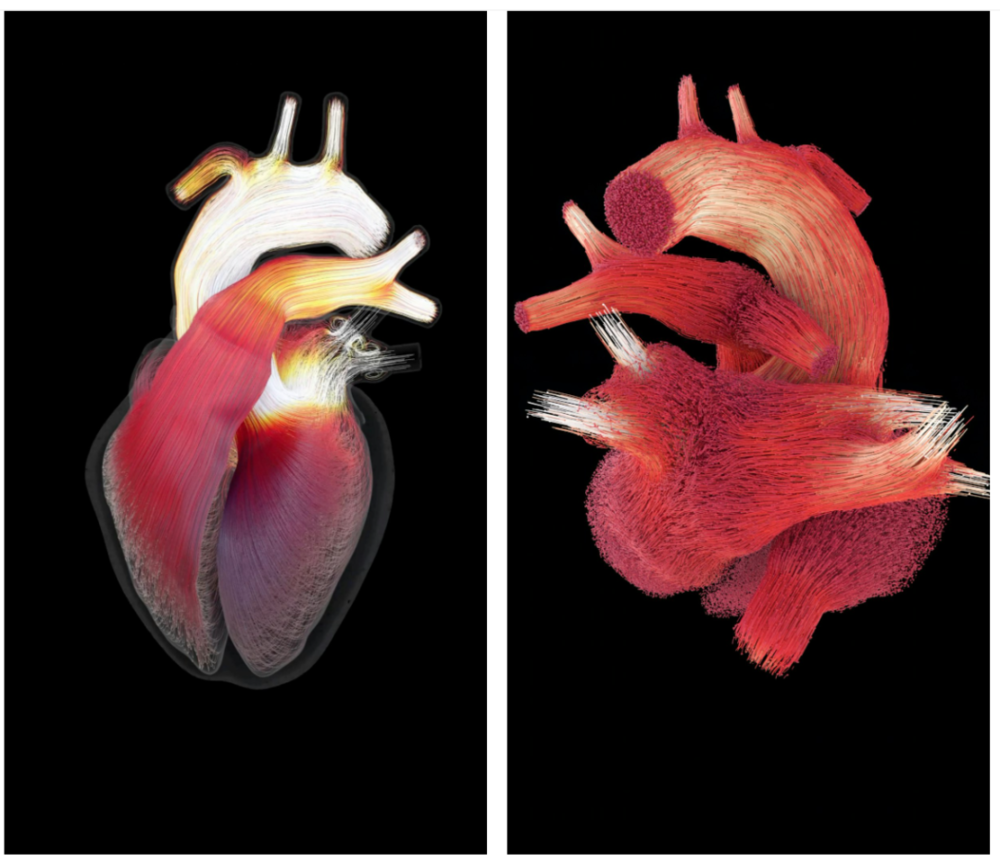

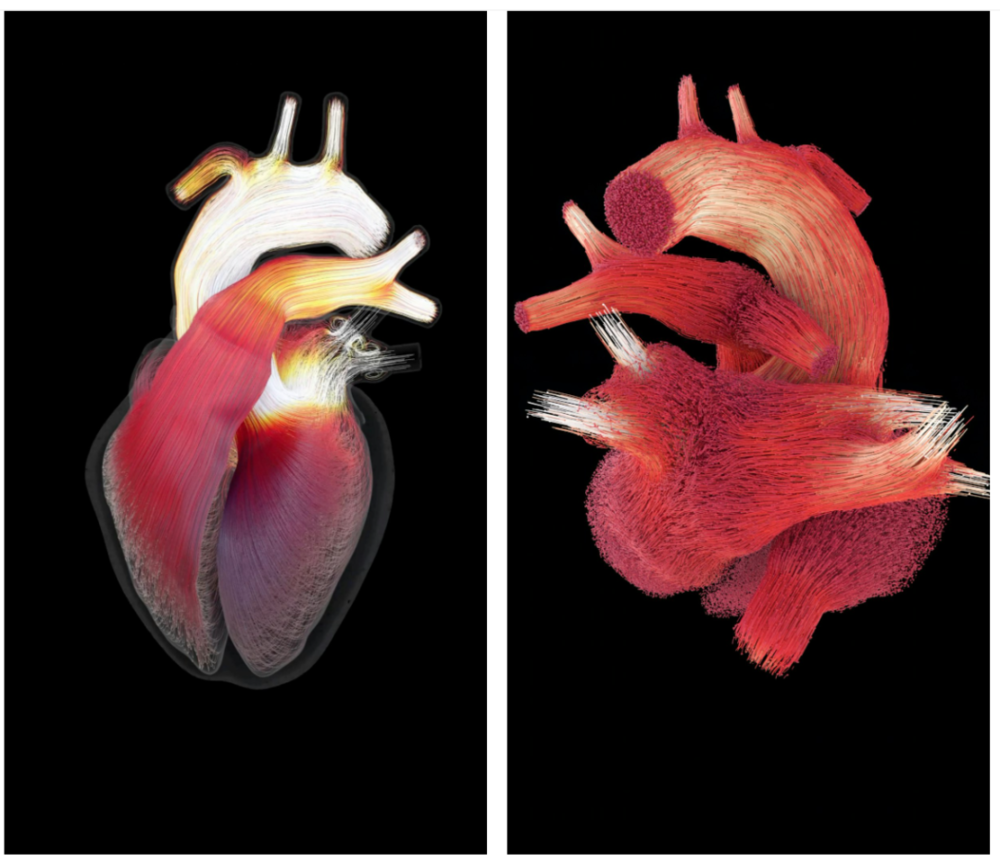

我们坐在教堂合唱团席位的红色软垫椅上,超级计算机冷却系统的深沉嗡嗡声在四周石墙上回荡,仿佛我们正坐在洞穴中聆听瀑布的低吟。Vázquez给我讲述了ELEM的起始故事。最初,他们希望创建一个复杂而高度逼真的普通人心脏的计算机模拟。这一任务涉及大量的物理学研究,从控制心跳的电机械学到决定血流动力学的各个因素。

随后,他们与当地医院合作,尽可能多地收集心脏数据,并对公司所有员工进行心脏扫描。最终,他们创建了一个高度逼真的标准心脏模型,能够根据个人的数据调整,这样就能在一定范围内反映出真实人群中可能存在的各种心脏大小、形状、年龄及健康状况的多样性。

借助这些非实体的虚拟心脏,ELEM能够在超级计算机内进行虚拟的临床试验(称为计算机模拟实验),这些试验之前通常在动物或人类身上(体内)进行。[12]

“许多药物最初在小鼠身上进行测试,随后是狗和猪。在从狗到猪的测试过程中,你可能才意识到这种方法行不通,这时你已经浪费了数百万美元,”Vázquez说。“更不要说动物试验中会出现诸多道德问题。”他的话一点也不夸张:推出一种新药通常需要12至15年的时间和大约25亿美元的成本,而且有90%的临床药物试验都以失败告终。

据Cruelty Free International估计,全球每年有超过1亿只动物——包括老鼠、青蛙、狗、兔子、猴子、鱼和鸟——在实验室中被用于医疗研究并最终被杀死。[13]“允许制药公司在虚拟的人类模型上测试他们产品的心脏安全性。这些模型虽然是虚拟的,但它们代表的确实是人类。”他强调说。

在虚拟世界中,科学的道德和物理限制目前还不存在。正如Vázquez所说:“有些实验在现实中无法执行:你无法测量超新星周围的压力,也不能在真实的人类身上进行某些实验。例如,对儿童进行临床试验极其困难。但如果是虚拟的儿童呢?它们不过是一些数学模型。”

“我一直知道心脏病学是我的专长,”Jazmín Aguado-Sierra说。“我记得五六岁和朋友玩耍时,有些树上有小苹果状果实。我会解剖它们,把种子从一个果实转移到另一个果实中。为什么这么做?我也说不清楚,但我总是对那些位于中心的小东西特别感兴趣。”

Aguado-Sierra是ELEM的一名生物医学工程师。当我遇到她时,她戴着椭圆形的眼镜,正享用一支棒棒糖。延续长期的科学家自我实验传统——这个传统充满了成功与恐怖——她已经为自己的心脏制作了一个数字化副本。

在为医药和药品公司提供一种在没有传统试验的财务、时间和道德考虑的情况下进行人体实验的方法之后,ELEM的新目标是创建精确的特定人心脏的数字孪生,直至细胞级别。实现这一目标意味着将来人们可能拥有一个伴随一生的虚拟心脏,该心脏会根据你的医生及通过可穿戴设备和植入物提供的个人医疗数据不断更新。任何你需要接受的药物、治疗或设备(例如起搏器)都可以围绕你独特的解剖结构设计,并在你的数字孪生心脏中进行测试,以评估其效果和潜在副作用。如果你需要手术,外科医生也可以在这个无风险环境中进行预演。

Aguado-Sierra的数字心脏是我们最接近成功的案例之一。去年,她接受了MRI扫描和心电图(ECG)检查,并从智能手表中收集了大量血压数据。接着,她将这些数据与ELEM开发的关于心脏功能的复杂物理学理论相结合。经过一个月的整理和测试,她将所有数据转换成一系列方程,然后再转换成代码,输入MareNostrum超级计算机。这台超级计算机用了9小时来完成这些计算。最终,机器生成的虚拟心脏跳动了三次。

“我觉得:天哪,太酷了,”她说。“它的扭转很到位——心脏不仅跳动,还会扭动。”她双手握拳,在空中模拟心脏的扭动。“它的扭转恰如其分。我可以清楚地看到我的心脏很健康。我还在了解的另一个问题是我心脏的心律失常风险。显然,我的心脏对药物稍微有些敏感。”[14]

“是哪种药物呢?”

“任何药物都可能稍微延长心跳间隔;你的ECG波形可能会略微展宽。例如抗生素和抗组胺药这样的药物可能会引发很强的延长效应,进而引发心律失常。你看,我现在怀孕了,一直在服用抗组胺药来缓解恶心,但我发现这些药物实际上导致了室上性心动过速。这种情况通常在休息或夜间最为明显。当你因为心脏的疯狂急速而醒来,那可能就是药物引起的心律失常。这种风险到底有多大?我们可以通过我的数字孪生来进行测试和模拟。”

药物引发的心律失常风险虽然相对较低,但因人而异,具体取决于个体的体质。然而,你一生中接受的大多数医疗治疗并不会根据你的实际情况或特殊的体质进行调整。现代医学常采用的是一种“一刀切”的方法,治疗方案基于可能与你稍有相似之处的人的历史数据。这种方法将丰富多样的人体类型、特征及能力简化为了一个平均模型,而这些数据主要源自以白人男性为主的临床试验。[15]

对于其他人来说,情况则更为模糊。这就是为什么适用于其他人的治疗、诊断和药物可能并不适用于你的原因。大多数常用药物的效果从微弱到中等,虽然大多数人感觉不到太大影响,但却有一小部分人承受了严重的副作用。据统计,每年大约有 130万美国人因不良药物反应而前往急诊室。

妇女心脏病的案例提供了有力的证据,但关于年龄和种族的类似问题也同样常见。在美国,大约44%的女性患有某种形式的心脏病,这是女性死亡的首要原因,其数目甚至超过了所有癌症的总和。然而,妇女的心脏问题在现代医学中依然是一个盲点。

在20世纪的大部分时间里,心脏病被视为男性专属病症。1960年代,美国心脏协会曾举办一场题为“我如何帮助我丈夫应对心脏病?”的会议。1982年的多重风险因素干预试验是首批识别胆固醇与心脏病关联的研究之一,参与者全为男性,没有一位女性。[16]1995年完成的医生健康研究也是如此,该研究验证了阿司匹林在减少心脏病发作风险中的益处,22071名男性参与者,没有一位女性。[17]

尽管现代试验和公共活动试图纠正这一偏见,知识差距已逐渐缩小,但过去的偏见仍然困扰着那些遭受心脏病折磨的女性。现在,女性心脏病发作被错误诊断的可能性比男性高50%。[18]在心脏手术和外科治疗中,女性的效果也更差。[19]长期以来,医学界存在这样一种观念,认为女性只是男性的“缩小版”,因此认为对男性有效的药物对女性也应同样有效,只需减小剂量即可。[20]在处方药方面,女性出现不良反应的概率比男性高出50%~75%。[21]

“作为一名孕妇,当我因为恶心去看医生时,他们的建议是:每八小时服用这些药片两片,”Aguado-Sierra 说,“但如果我真的每八小时服用两片,我可能会因此丧命,因为这会对我产生严重影响。我宁可选择吃糖果。”她一边说,一边指着手中的芒果辣椒味棒棒糖。“这正是我们需要个性化医疗的原因。我认为,让医生和每个人都意识到重视个体差异的重要性是非常必要的,因为我们每个人对同一种治疗的反应都可能截然不同。”

数字孪生的理念是为了绕开那些基于平均值和偏见的处理方法,开发一种真正围绕个体具体生理和病理需求的个性化和预测性医疗方案。“数字孪生的概念源于这样一个假设——现代医学在科学术语上并不真正现代,”计算机科学家,《虚拟的你》(Virtual You)一书的合著者Peter Coveney在Zoom上对我说。[22]

他参与的项目旨在数字化一位已故韩国女性Yoon-Sun全身长达 60,000英里的循环系统,她在临终前捐出了自己的身体。通过对她的冷冻尸体进行横切,帮助追踪血管、动脉、静脉及毛细血管的网络。完成映射后,他们向超级计算机输入了200,000行代码来模拟她的血液流动情况。

“从某种意义上说,医学在多大程度上是一门科学仍然是有争议的,”Coveney继续说,“很多关于治疗的决定都是基于过去的经验:你看起来像我们以前处理过的某个人,或者你的病情类似于我们处理过的某个案例,因此我们就采用了对那个病人的治疗方式。这总比什么都不做要好。但最终,这种方法还是无法满足我们的需求,因为我们需要的是根据每个人的实际情况来进行治疗。我们依据的是你的数据,而非他人的,来确定你的治疗方案。这是一个极具吸引力的愿景。”

根据Coveney和他的合著者Roger Highfield的说法,你的数字孪生一旦出现,就不只是会在你生病时迅速响应,提供有关问题所在以及如何解决问题的数据和诊断。更重要的是,它还能帮助你维持健康,预测你的饮食和生活方式如何影响你的健康状况,其准确性堪比气象学家预测飓风登陆的时间。

他们尝试在一本书中汇聚全球构建虚拟人类的努力,详细叙述了对肝脏、肺部、骨骼、肠道、大脑等进行数字化复制的尝试。在书的最后一章,Coveney和Highfield描绘了一个随你一同老去的终身个人孪生体的愿景,这个孪生体会随着你在医生那里进行的每次测量、扫描或体检,以及你的行为、环境、遗传等众多数据的更新而不断更新。

他们总结道:“数字孪生的崛起应当促使许多人深思这项技术的未来发展。有些人可能会欢迎数字孪生带来的能力,让他们能更主动地掌握自己的命运,而其他人则可能批评这种做法不自然。然而,我们不应该因为这些负面影响而止步不前。技术的双刃剑性质是显而易见的,自从人类掌握火的技术以来,我们便知道火既可以用来取暖和烹饪,也可以用来焚烧邻居的房屋和田野。”

模拟及其不满:对数字孪生的隐忧

在创建物理对象、现象、过程和系统的表征方面,模型一直是不可或缺的工具,它帮助我们更深入地了解周围的世界。科学的本质,实质上是一种建模的实践。历史记载了无数的复制品、微缩模型和原型,但所有模型都是简化的现实表征。关键在于如何制作一个既足够贴近现实以至于有用,又不至于过于复杂难以理解的模型。“简单的总是虚假的,复杂的则无法使用,”Paul Valéry在他1942年的书《坏思想及其他》(Bad Thoughts and Others)中写道。

在20世纪,物理模型逐渐让位给计算机模拟。几个世纪以来我们所依赖的物理对象,如今已被更先进、更引人入胜的虚拟对象所取代。正如麻省理工学院的社会学家Sherry Turkle在2009年的书《模拟及其不满》(Simulation and Its Discontents)中所述:“曾由球体和棍子构建的分子模型已让位给一个可触控操作、旋转和翻转的动态世界。”

她进一步指出:““建筑师的纸板模型也变成了可供‘飞越’的逼真虚拟现实。”在1940年代,热核弹的开发引发了关于在MANIAC真空管内创建的模拟爆炸是否能够完美复制自然界的所有复杂性,或是否只是一个不足以被视为科学真理来源的简化物的激烈辩论。

不管怎么说,模拟具有迷人的魅力。历史学家Peter Galison访问了一位参与制作第一颗氢弹的物理学家,他承认自己无法直视炸弹本身的硬件或它引发的真实爆炸,但他却在其计算机模拟上进行了严格的工作。“即使在模拟的早期,这个替代世界就已经拥有足够的结构来吸引从业者,”加利森在2011年的论文中写道。[24]

数字孪生的词源本身就包含了一种谎言。“模型”和“模拟”两个词都不加掩饰地表现了自己的意图。模型(model)一词来源于拉丁语“modulus”,意为“测量”;模拟(simulate)则来自拉丁语“simulo”,意为 “模仿”。而孪生一词源于盎格鲁-撒克逊语的 “getwinne”,意为双生,这个词带着几个世纪以来关于同卵双胞胎的文化寓意——他们不仅外表异常相似,连接深厚,有时甚至被赋予了心灵感应的神秘能力。

“尽管模型通常被视为现实的抽象,但数字孪生概念中对‘现实性’和‘全面性’的强调显示出它的野心。数字孪生试图超越抽象,代表一个具体物理实体的所有功能,有时甚至暗示了一种超现实主义。”哲学家Paulan Korenhof及其同事在2021年的论文中写道。

Korenhof一直在考虑物体、场所和过程的数字化孪生可能如何改变我们与物理现实的关系。在论文中,她和合著者举了一个例子:一位奶农能够通过数字孪生监控和控制牛奶产量,从而无需亲近牛奶场或动物。奶农与农场的联系减少到了偶尔进行的“确认检查”,以确保孪生功能的正常运行。在这个优化的过程中,人类变得不再必要。

数字化孪生是否可能成为另一个令我们与自然世界、他人、甚至自己产生疏远感的技术?如果这种疏远开始影响我们与自己身体的关系,又将如何呢?

当新技术遍布我们的生活每个角落时,我们往往逐渐忽略了自己对于这些技术能解决问题的责任。智能手机的普及导致我们遭受“数字健忘”——记忆力的普遍下降。依赖于谷歌地图等GPS应用程序的结果,是我们的地理知识日益贫乏。假如有一个实时监控我们健康状况的数字孪生,它能告诉我们任何潜在的疾病或伤害迹象,这又会如何干扰我们的身体自我感知(对自己身体功能和健康状况的内在了解)呢?

然而,结果可能并非全然消极。我了解到一些持续通过智能手表记录心率和血压的用户,并没有因此而疏远自己的身体。实际上,他们比以往任何时候都更加关注自己的身体状况。

随之而来的是更多的问题。如果你的数字孪生预测你正处于心脏病发作的边缘,或者有高发的阿尔茨海默病风险,这是否就意味着你已患上了这些疾病?明天你还会去工作吗?如果数字孪生对你未来的健康状况做出了预测,而你通过彻底改变生活方式成功地改善了预后,你又如何能确定数字孪生预测的准确性呢?我们应该如何建立对这些预测的信任?或者,我们是不是应该更加担心如何保持对它的怀疑?

更广泛地说,这项技术最终能否得到普及?可以预见,未来个性化的高科技医疗可能成为富人的特权。亿万富翁可能会利用超级计算机对自己的身体进行数字化,将其作为延续生命的又一工具,而我们其他人可能仍旧只能依赖那些破败而昂贵的医疗体系。

接下来是数据问题。在美国,人们通常不拥有自己的医疗记录:在所有50个州,拥有医疗数据的都是医疗提供者而不是患者。[26]在英国,国家卫生服务系统近期与美国间谍技术公司Palantir签订了一份价值3.3亿英镑(约4.19亿美元)的合同,建立一个新的数据平台,从而获取患者数据和医疗记录的访问权限。[27]这些记录可能被健康保险公司获取,用来在人们需要医疗服务时提高收费。

当我在教堂向Vázquez提出这些问题时,他坦承我们正处于这项技术的前沿,而他也没有答案。"在不久的将来,所有这些讨论必须被提上日程。我们需要让更多人参与进来——医生、患者协会、哲学家和社会学家,共同深入分析这将对社会带来哪些变化。将世界的未来完全交给工程师是极其危险的。"

波恩大学伦理与技术学教授Matthias Braun,正领导一个由欧洲研究理事会资助的数字孪生伦理项目,[28]他热切地提醒我,尽管数字孪生可能带来许多潜在的负面影响,但它同样有望以惊人的方式促进人类的繁荣。

“当我们与残障人士讨论数字孪生技术时,他们表示这将是一个很棒的工具。它能够让他们预知可能经历的严重健康阶段。例如,痴呆症通常分阶段发展,如果能提前知道病情将如何恶化,就可以事先准备好药物,在与家人相处时保持正常交流,并记住他们是谁——这无疑可以彻底改变生活。它仿佛是我另一个自我的延续。”

但他补充道:“这也引发了一些极具启发性的基本问题,比如,‘做人’意味着什么?拥有一个物理身体意味着什么?数字化的身体部分是否感觉像是一个假肢,还是自我的延伸?”

他说,也许我们应该设法限制它们能向我们透露的信息。有些事情,我们可能根本不希望知道,一旦得知,就无法从我们的意识中抹去。这些信息将改变我们对自己、我们的时间以及周围人的看法。过度精确的未来预测,可能仅仅会让我们被“如果”所囚禁,与周围正在展开的现实隔绝。

在BSC大楼的底层有一个地球科学部门,员工们正在与欧盟及多个合作伙伴一起进行一个名为Destination Earth的项目。该项目的目标是创建一个地球的数字孪生版本。官方网站上宣布,一个“完整的地球复制品”将于2030年启动,旨在提供一个“与现实无法区分的模拟”。随着极端天气事件的频繁发生和气候危机的加剧,数字孪生将能够“更准确地预测这些事件及其对环境、生命和财产的影响。”

“这就像一个水晶球,”地球科学部门主任Francisco Doblas Reyes向我解释道。“但这个水晶球的成本极高,因为我们即将使用的每一个气候模型都属于当前最昂贵的类型,每天将产生巨量数据——相当于WhatsApp每天的数据流量..……这就是我们需要楼下那台超级计算机的原因。问题在于,即使是这样强大的机器,也难以应对我们需要以前所未有的分辨率来呈现的整个地球的挑战。但这正是当今社会迫切需要的。如果你想更好地应对气候变化带来的挑战,获取尽可能可靠的信息是我们努力的方向。”

后记:博尔赫斯的映射思考

当我最终离开BSC时,我沿着格拉西亚大道的宽阔街面及其狭窄的小巷,走到了希伯尼安——这是一家售卖二手英文书籍的书店。经过几个月对数字孪生和镜像世界的研究与讨论,我被博尔赫斯的一个短篇故事深深困扰,却一时想不起具体是哪一个。

博尔赫斯对反射图像有着不同寻常的迷恋。他小时候常做噩梦,梦到自己的脸只是一个面具。他非常害怕自己的倒影,甚至害怕卧室里那些抛光的桃木家具,担心不小心瞥见自己的样子,或是更糟糕的东西。他在1940年写道,[29]“镜子总是带有一些恐怖之处。”正如他的传记作者Edwin Williamson所述,博尔赫斯对“双胞胎、复制品、副本、仿制品、翻译——实际上,任何通过重复而削弱物品或人的独特性的事物都表现出浓厚的兴趣。”[30]

到达希伯尼安时,他们在门口附近的书架上正好有我想要的那篇故事:《阿莱夫》(The Aleph)。[31]我买下了它,并在附近一家酒吧外坐下开始阅读。在博尔赫斯的故事中,一个男子的熟人(也叫博尔赫斯)在自己的地下室里发现了一个球体——他称之为“阿莱夫”,声称它能让他看到一切同时存在的事物。认为这个男人已经疯了的博尔赫斯跟随他进入地下室,找到了那个“小巧、彩虹色、闪耀着难以承受的光芒的球体”。博尔赫斯凝视着它:

我看到浩瀚的海洋、黎明和黄昏,看到美洲的人群、一座黑金字塔中心一张银光闪闪的蜘蛛网,看到一个残破的迷宫(那是伦敦),看到无数眼睛像照镜子似的近看着我,看到世界上所有的镜子,但没有一面能反映出我,我在索莱尔街一幢房子的后院看到三十年前在弗赖本顿街一幢房子的前厅看到的一模一样的细砖地,我看到一串串的葡萄、白雪、烟叶、金属矿脉、蒸汽,看到隆起的赤道沙漠和每一颗沙粒,我在因弗内斯看到一个永远忘不了的女人,看到一头秀发、颀长的身体、乳癌,看到行人道上以前有株树的地方现在是一圈干土……

看到我自己暗红的血的循环,我看到爱的关联和死的变化,我看到阿莱夫,从各个角度在阿莱夫之中看到世界,在世界中再一次看到阿莱夫,在阿莱夫中看到世界,我看到我的脸和脏腑,看到你的脸,我觉得眩晕,我哭了,因为我亲眼看到了那个名字屡屡被人们盗用、但无人正视的秘密的、假设的东西:难以理解的宇宙。

我感到无限憧憬、无限悲哀。

“你这样呆头呆脑地看下去要走火入魔了,”一个厌烦的声音取笑说。“我让你大开眼界,你绞尽脑汁一百年都报答不清。多么了不起的观察站,博尔赫斯老兄!”

三个清华校友,争抢大模型一哥

三个清华校友,争抢大模型一哥

AI企业疯狂“卷”文本 2024-04-20

AI企业疯狂“卷”文本 2024-04-20 你的“数字孪生”,或将挽救你的生命 2024-04-20

你的“数字孪生”,或将挽救你的生命 2024-04-20 Llama 3发布,亮点在于“小”模型 2024-04-20

Llama 3发布,亮点在于“小”模型 2024-04-20 百度CTO王海峰:文心一言用户规模、日均调用量均已达2亿 2024-04-17

百度CTO王海峰:文心一言用户规模、日均调用量均已达2亿 2024-04-17 智能手机走出动荡期,小米、传音抢了苹果的“风头” | 钛媒体焦点 2024-04-17

智能手机走出动荡期,小米、传音抢了苹果的“风头” | 钛媒体焦点 2024-04-17 国内油价再次上调,中东冲突升级对全球油市影响几何? 2024-04-17

国内油价再次上调,中东冲突升级对全球油市影响几何? 2024-04-17